『自転車』を主題に日本画制作をする作家Blog

古き良き相棒・キーボードがご臨終して、新しい相棒に交換して…

ちょっと考える「私のPC事情」

キーボードも旧式のことながら、使っているPCは同時期に組んだ「自作PC」

日進月歩のPC事情の中、12年前から(基本)変わらぬPC環境なんです。

12年前のPC(道具)を今まで使い続ける。

それが出来るのは「自分でメンテナンスする」

故障のたび「自分で」問題をみつけ「自分で修復する(バージョンアップも)」

その技能と知識が日進月歩のPC事情にあって、何度故障しても使い続けれる一番の理由。

※これが謙虚なのは自転車メンテでしょうか=私の場合。

しかし・・・それも最近ではイラストレーター&フォトショップの両方操作では少々ご機嫌斜め。

宥めすかしながら、ご機嫌見ながらの「現在の作業環境」を鑑みると(´ヘ`;)

今回は機能を一新する良い機会ではないか?…と

只、毎度少ない予算しかない井上藩の財政事情(ノД`)

「何に(何処に)」「どのような機能を」「どう配分するか?」

金銭の上限を考え、コンセプトの「省電力」と「静音性」を念頭に「金額の配分」を考えるのは、貧困国の政策をシミュレーションするようで楽しい。

※信長の野望や三国志の戦力配分みたいです(*´∀`)

また交換作業の前、現状で「使える」パーツ(資材)を見てみると…

①HDD ②OS ③ドライブ ④電源 ⑤各PCIボード ⑥PCケース

…は使えます。(と思っていました(;゚Д゚))

逆に考えればCPU(頭脳)と基本的な土台の「マザーボード」

あとはグラフィックボード(グラボ)と、メモリ交換で十分な状況。

まぁ12年前からの刷新、どんな構成にしても性能が「良くなる」のは目に見えています。

※ただ…12年の歳月は浦島太郎を実感するに十分な時間でした(´Д⊂ヽ

オチから話すと「PCケースとSATA規格のHDD以外」すべて交換する羽目になりましたがね(;´Д`)

余り機能的なことを記載しても面白く無いので、一番驚いたことが2つ。

まず組み始めて知った、接続規格の「IDE(パラレルATA)」が現在のマザーボードには存在しないこと。 よく調べず「昔なら」の考えで、当たり前にあると思ったものが無い。

時の流れに寂しさを思いながら…10年以上の歳月の流れを知りました。

※IDE→SATAに変換するアイテムもありますが、新たなSATAのHDDと安いドライブを購入(TдT)

あと電源ピン他の接続規格が変わっていること。

特に主電源の20ピンが安定的な24ピンになり、省電力のために電源も変えることにしました。

※20ピンでも使える場合もありますが(;´Д`)

さて組んでいて、上記のような浦島太郎の気分が味わえましたが、正直昔のように調整をしながら「どうしてこうなるのか?」

パーツの「相性」などを手探りで調べ、考え、当たりを組むって感覚が無いのが少し寂しい感じがします。

今の自作PCと言うのは、必要な材料を「組み立てる」だけで簡単に動くPCシステム。

そこにはプラモデルの「簡易キット」で組み立てるような感覚がして工作的に面白く無い。

※まぁ、それでも拘りは組み込んだつもりです。

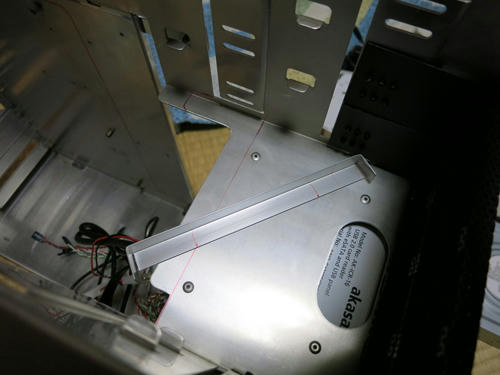

自作らしい点は、このようなアルミの部品を作りまして・・・

PCのエアフロー(風の通り道)を作る

こう言った冷却工夫も加工で向上するのが自作PCの面白いところです

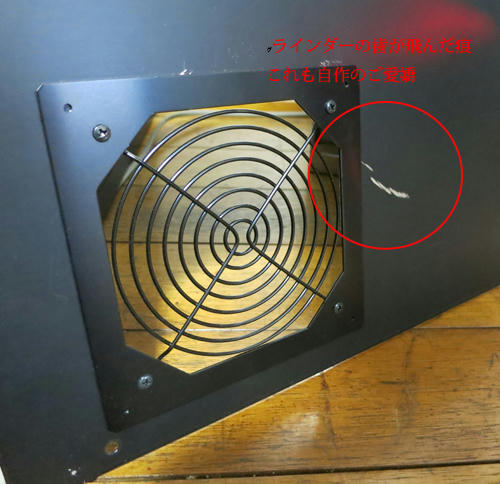

穴はグラインダーで削り・・・

PCケースにもエアフローの部品を組み込む

あと・・・どうしても耐えられない音源の問題。

音響機器はノートPCでは外付けになってしまう「サウンドカード」

どうしてもオンボードでは音が…ヽ(`Д´#)ノ

こう言った「適材適所」の拘り(いじれる)が自作の面白いところ

今回の組立てでも「自分が使っている道具」が「どのようなもの」で構成されているか?

使う道具を「自分で直せる」のは「どのような部品で構成されているか」

その部品を覗き、触ったことで、理解が深まったのは良い学習の機会でした。

※HDDの裏側って年代事に違う造形を見るのも面白いものです。

さて最後に組み立てていて思い出した「自分の手を使い考える」

その鋭利な感覚が大切かを教えてくれた、某有名な車両のモデラーの方のご意見が脳裏を横切ります。

その方曰く「自分の手を使わないモデラー(造形師)は使えない」

幾らCNCや3Dソフトが使えても「自分が造るもの」

その実物を触ったことがない製作者は「形」になった時、必ず不備が発生するのだと。

またモデラー(造形師)の特性が良く見えるのが「昔のプラモデル」を組み立てさせること。

1970年代の方なら分かると思いますが、昔のプラモデルは今ほど制度が良くない。

組み立てても個体差で「ズレ」や「はみ出し」があり、ただ組み上げるだけなら「ガタガタ」

そこに「もっと格好よく」と言う、飽くなき探求心こそ「自分で加工(工夫)する」

※これは海洋堂の発祥の記載でもありましたね。

ズレたパーツはヒーターなどで曲げたり…

透いた部分はパテで盛り、削り、磨く。

無い部品などは「プラ板」から自分で創り出す。

塗装とデカールのテクニックなどは、まさに実践あるのみ(トライ&エラー)

そうした工夫と知恵のある奴だけが、不器用でも「製作者」になれんだ( ´,_ゝ`)と。

まぁ自分の使う道具に「自分なりの」拘りを求める。

それは「吊るしのスーツ」で満足している方と「糸の一本」から指定して自分で縫い上げる方。

どちらが「もの作り」に相応しいあり方なのか?

「絵描き」ってのは、飽くなき「最高」を求める「拘り」にしか生きがいを見いだせない「向上心の求道者」

そんな絵描きが「その手」で組み上げた「新しい相棒」は、ホント自分らしい道具なんだと、自分のPCを見て改めて愛着がわきます。

※コイツもまた幾度となく手を入れることでしょう( ^∀^)

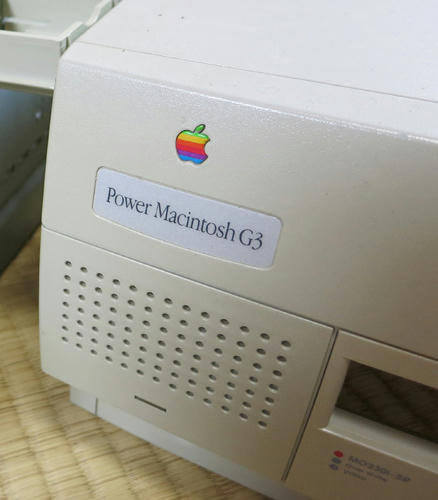

昔のPCはまだ使えるわけで・・・

PCケース以外交換ってことは・・・

PCケースだけあれば昔のPCも使えるわけですよね(;´∀`)

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

PCケースがあればね(;´∀`)

ちょっと考える「私のPC事情」

キーボードも旧式のことながら、使っているPCは同時期に組んだ「自作PC」

日進月歩のPC事情の中、12年前から(基本)変わらぬPC環境なんです。

12年前のPC(道具)を今まで使い続ける。

それが出来るのは「自分でメンテナンスする」

故障のたび「自分で」問題をみつけ「自分で修復する(バージョンアップも)」

その技能と知識が日進月歩のPC事情にあって、何度故障しても使い続けれる一番の理由。

※これが謙虚なのは自転車メンテでしょうか=私の場合。

しかし・・・それも最近ではイラストレーター&フォトショップの両方操作では少々ご機嫌斜め。

宥めすかしながら、ご機嫌見ながらの「現在の作業環境」を鑑みると(´ヘ`;)

今回は機能を一新する良い機会ではないか?…と

只、毎度少ない予算しかない井上藩の財政事情(ノД`)

「何に(何処に)」「どのような機能を」「どう配分するか?」

金銭の上限を考え、コンセプトの「省電力」と「静音性」を念頭に「金額の配分」を考えるのは、貧困国の政策をシミュレーションするようで楽しい。

※信長の野望や三国志の戦力配分みたいです(*´∀`)

また交換作業の前、現状で「使える」パーツ(資材)を見てみると…

①HDD ②OS ③ドライブ ④電源 ⑤各PCIボード ⑥PCケース

…は使えます。(と思っていました(;゚Д゚))

逆に考えればCPU(頭脳)と基本的な土台の「マザーボード」

あとはグラフィックボード(グラボ)と、メモリ交換で十分な状況。

まぁ12年前からの刷新、どんな構成にしても性能が「良くなる」のは目に見えています。

※ただ…12年の歳月は浦島太郎を実感するに十分な時間でした(´Д⊂ヽ

オチから話すと「PCケースとSATA規格のHDD以外」すべて交換する羽目になりましたがね(;´Д`)

余り機能的なことを記載しても面白く無いので、一番驚いたことが2つ。

まず組み始めて知った、接続規格の「IDE(パラレルATA)」が現在のマザーボードには存在しないこと。 よく調べず「昔なら」の考えで、当たり前にあると思ったものが無い。

時の流れに寂しさを思いながら…10年以上の歳月の流れを知りました。

※IDE→SATAに変換するアイテムもありますが、新たなSATAのHDDと安いドライブを購入(TдT)

あと電源ピン他の接続規格が変わっていること。

特に主電源の20ピンが安定的な24ピンになり、省電力のために電源も変えることにしました。

※20ピンでも使える場合もありますが(;´Д`)

さて組んでいて、上記のような浦島太郎の気分が味わえましたが、正直昔のように調整をしながら「どうしてこうなるのか?」

パーツの「相性」などを手探りで調べ、考え、当たりを組むって感覚が無いのが少し寂しい感じがします。

今の自作PCと言うのは、必要な材料を「組み立てる」だけで簡単に動くPCシステム。

そこにはプラモデルの「簡易キット」で組み立てるような感覚がして工作的に面白く無い。

※まぁ、それでも拘りは組み込んだつもりです。

自作らしい点は、このようなアルミの部品を作りまして・・・

PCのエアフロー(風の通り道)を作る

こう言った冷却工夫も加工で向上するのが自作PCの面白いところです

穴はグラインダーで削り・・・

PCケースにもエアフローの部品を組み込む

あと・・・どうしても耐えられない音源の問題。

音響機器はノートPCでは外付けになってしまう「サウンドカード」

どうしてもオンボードでは音が…ヽ(`Д´#)ノ

こう言った「適材適所」の拘り(いじれる)が自作の面白いところ

今回の組立てでも「自分が使っている道具」が「どのようなもの」で構成されているか?

使う道具を「自分で直せる」のは「どのような部品で構成されているか」

その部品を覗き、触ったことで、理解が深まったのは良い学習の機会でした。

※HDDの裏側って年代事に違う造形を見るのも面白いものです。

さて最後に組み立てていて思い出した「自分の手を使い考える」

その鋭利な感覚が大切かを教えてくれた、某有名な車両のモデラーの方のご意見が脳裏を横切ります。

その方曰く「自分の手を使わないモデラー(造形師)は使えない」

幾らCNCや3Dソフトが使えても「自分が造るもの」

その実物を触ったことがない製作者は「形」になった時、必ず不備が発生するのだと。

またモデラー(造形師)の特性が良く見えるのが「昔のプラモデル」を組み立てさせること。

1970年代の方なら分かると思いますが、昔のプラモデルは今ほど制度が良くない。

組み立てても個体差で「ズレ」や「はみ出し」があり、ただ組み上げるだけなら「ガタガタ」

そこに「もっと格好よく」と言う、飽くなき探求心こそ「自分で加工(工夫)する」

※これは海洋堂の発祥の記載でもありましたね。

ズレたパーツはヒーターなどで曲げたり…

透いた部分はパテで盛り、削り、磨く。

無い部品などは「プラ板」から自分で創り出す。

塗装とデカールのテクニックなどは、まさに実践あるのみ(トライ&エラー)

そうした工夫と知恵のある奴だけが、不器用でも「製作者」になれんだ( ´,_ゝ`)と。

まぁ自分の使う道具に「自分なりの」拘りを求める。

それは「吊るしのスーツ」で満足している方と「糸の一本」から指定して自分で縫い上げる方。

どちらが「もの作り」に相応しいあり方なのか?

「絵描き」ってのは、飽くなき「最高」を求める「拘り」にしか生きがいを見いだせない「向上心の求道者」

そんな絵描きが「その手」で組み上げた「新しい相棒」は、ホント自分らしい道具なんだと、自分のPCを見て改めて愛着がわきます。

※コイツもまた幾度となく手を入れることでしょう( ^∀^)

昔のPCはまだ使えるわけで・・・

PCケース以外交換ってことは・・・

PCケースだけあれば昔のPCも使えるわけですよね(;´∀`)

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

PCケースがあればね(;´∀`)

この記事にコメントする