『自転車』を主題に日本画制作をする作家Blog

「保険」と言っても「自転車事故」ってのは十二分に気をつけてつもりですが・・・

ただ何時もの様に自転車で走っていると・・・

困るのは「右側」の車道を『逆走』してくるお母さん。

特に前後にお子さんを乗せて、フラフラと対向車線に向かってくる姿は「凶器」の一言。

※こちらは道路交通法を順守して走っているので良いのですが・・・しかし・・・

「もし・・・倒れて子供が後遺症なんて・・・」

・・・と考えて左に避ければ、相手も左に向かってくるΣ(゚Д゚)

オイオイ!! お前はホーミング(追尾型)ミサイルか!!(#゚Д゚) !!

って右に避けると・・・右に向かってくる(´д`)

もう勘弁して下さいって言いたくなる、都内の自転車事情。

※最近は一時停止してやり過ごしていますが(´Д` )

一度子供乗せ自転車、操作させてもらいましたが・・・

今のお母さん、前後に子供乗せって・・・本当に腕力強いのですね

(筆&鉛筆の私より力持ちです)

ただ・・・ブレーキがドラム式ってのはメーカーさんどうなの??

ホントはこう言った自転車にこそ「ディスクブレーキ」でしょう??

その日々に目にした「自転車事故・賠償金9500万円」

母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…

自転車事故で1000万円以下の事例は、何度か目にして来ましたが…1億円近くΣ(||゚Д゚)

はぁ~こんな事例が出てきたのか…と

ある意味、この様な金銭的な事例が出たことで「自転車=車両」と言う認識に一番効果があるのでしょうが(;´Д`)=3 フゥ

前には車両整備不良(自己責任)で、フロントフォークが破損=半身不随と言う自転車事件から「2年に一度は車両整備」

そう言う考えが「少し」ではありますが認識されたような…気がしますが・・・

これを機会に「自転車にも自賠責」って保険に目が行く良い機会です。

※自動車は整備して自転車が整備しなくて良いは??どうなのかと(;´д`)

私も過去『自転車保険』は何度も検証して来ましたが、当時「これは良い」と言う自転車保険がありませんでした。

ただ今回のことを受けて、両親から「貧乏人(私)ほど保険に入れ」って催促もあり(´д`)

再度検証して入った自転車保険がこちら

エアーリンク総合保険センター

自転車の責任保険(交通事故傷害保険)

http://bicycle.sougouhoken.jp/index.html

こちらも参照に

自転車保証.com

http://www.eddiebcyclingworld.com/#mc

まず保険を考える上で、基本的に「何が必要か?」

保険とは「高いお金」を払えば、より良い保証を受けれますが、独身&個人営業を鑑みて「必要過多」の保険は必要ない。

それを念頭に考えて、まず相手に対し「一億円」払える保証が最大の選択理由。

家族損害は必要無く、個人自賠責・保険料が月額300円ってのはありがたい。

※私が交通ルールを守っていれば一億円はありえませんがね( ´,_ゝ`)

因みに私の考える『保険』の基本ってのは「他人様に迷惑かけない」ってのが、私の場合の大原則。

※火災保険も自宅より他人様のことを考えて入っています。

逆に自分に対しては独り身。死亡保障など一円も必要なし。

「入院費幾らなんて」のは、個人営業の画家は入院=臨時休業なんで許されませんので(´Д⊂ヽ

※入院しても勤め人と違って一円も出ませんので…

しかし「転ばぬ先の杖」保険を考えるのも大切ですが、保険以前にやらなければいけないこと。

それが「交通ルール」を『ガチッ』に守ることが最重要事項です。

親御さんも「ヘルメット装着」は勿論、車道の左側通行、前後のライトの点灯に手信号。

※右側行くなら下車&手押し=歩行者になる。

そしてきちんとした定期的な「プロの」自転車整備。

※イヤホン&携帯いじってなんてもってのほかです(# ゚Д゚)

後は周りを良く見て、子供&老人の側は減速。

これから益々熱くなって「ナイトラン(夜間走行)」が増える日々。

十二分に周りを気にして、早期点灯、安全走行。

私は事故に巻き込まれて(巻き込まないように前後左右確認)お金払う以前に、ルールを守って「楽しく」自転車と付き合って、日々を楽しく過ごしていきます。

ただ何時もの様に自転車で走っていると・・・

困るのは「右側」の車道を『逆走』してくるお母さん。

特に前後にお子さんを乗せて、フラフラと対向車線に向かってくる姿は「凶器」の一言。

※こちらは道路交通法を順守して走っているので良いのですが・・・しかし・・・

「もし・・・倒れて子供が後遺症なんて・・・」

・・・と考えて左に避ければ、相手も左に向かってくるΣ(゚Д゚)

オイオイ!! お前はホーミング(追尾型)ミサイルか!!(#゚Д゚) !!

って右に避けると・・・右に向かってくる(´д`)

もう勘弁して下さいって言いたくなる、都内の自転車事情。

※最近は一時停止してやり過ごしていますが(´Д` )

一度子供乗せ自転車、操作させてもらいましたが・・・

今のお母さん、前後に子供乗せって・・・本当に腕力強いのですね

(筆&鉛筆の私より力持ちです)

ただ・・・ブレーキがドラム式ってのはメーカーさんどうなの??

ホントはこう言った自転車にこそ「ディスクブレーキ」でしょう??

その日々に目にした「自転車事故・賠償金9500万円」

母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…

自転車事故で1000万円以下の事例は、何度か目にして来ましたが…1億円近くΣ(||゚Д゚)

はぁ~こんな事例が出てきたのか…と

ある意味、この様な金銭的な事例が出たことで「自転車=車両」と言う認識に一番効果があるのでしょうが(;´Д`)=3 フゥ

前には車両整備不良(自己責任)で、フロントフォークが破損=半身不随と言う自転車事件から「2年に一度は車両整備」

そう言う考えが「少し」ではありますが認識されたような…気がしますが・・・

これを機会に「自転車にも自賠責」って保険に目が行く良い機会です。

※自動車は整備して自転車が整備しなくて良いは??どうなのかと(;´д`)

私も過去『自転車保険』は何度も検証して来ましたが、当時「これは良い」と言う自転車保険がありませんでした。

ただ今回のことを受けて、両親から「貧乏人(私)ほど保険に入れ」って催促もあり(´д`)

再度検証して入った自転車保険がこちら

エアーリンク総合保険センター

自転車の責任保険(交通事故傷害保険)

http://bicycle.sougouhoken.jp/index.html

こちらも参照に

自転車保証.com

http://www.eddiebcyclingworld.com/#mc

まず保険を考える上で、基本的に「何が必要か?」

保険とは「高いお金」を払えば、より良い保証を受けれますが、独身&個人営業を鑑みて「必要過多」の保険は必要ない。

それを念頭に考えて、まず相手に対し「一億円」払える保証が最大の選択理由。

家族損害は必要無く、個人自賠責・保険料が月額300円ってのはありがたい。

※私が交通ルールを守っていれば一億円はありえませんがね( ´,_ゝ`)

因みに私の考える『保険』の基本ってのは「他人様に迷惑かけない」ってのが、私の場合の大原則。

※火災保険も自宅より他人様のことを考えて入っています。

逆に自分に対しては独り身。死亡保障など一円も必要なし。

「入院費幾らなんて」のは、個人営業の画家は入院=臨時休業なんで許されませんので(´Д⊂ヽ

※入院しても勤め人と違って一円も出ませんので…

しかし「転ばぬ先の杖」保険を考えるのも大切ですが、保険以前にやらなければいけないこと。

それが「交通ルール」を『ガチッ』に守ることが最重要事項です。

親御さんも「ヘルメット装着」は勿論、車道の左側通行、前後のライトの点灯に手信号。

※右側行くなら下車&手押し=歩行者になる。

そしてきちんとした定期的な「プロの」自転車整備。

※イヤホン&携帯いじってなんてもってのほかです(# ゚Д゚)

後は周りを良く見て、子供&老人の側は減速。

これから益々熱くなって「ナイトラン(夜間走行)」が増える日々。

十二分に周りを気にして、早期点灯、安全走行。

私は事故に巻き込まれて(巻き込まないように前後左右確認)お金払う以前に、ルールを守って「楽しく」自転車と付き合って、日々を楽しく過ごしていきます。

※自動車保険や火災保険等、自分の保険を見なおしてみると、自転車の事故保証がある場合があります。

※自分に必要な保険はご確認を

※自分に必要な保険はご確認を

なぜかこの時期には珍しく「夏風邪」ってものにかかり…

暫し更新が滞って失礼しました。

しかし…この夏風邪ってやつは「地味に」厄介なもので…

頭だけは少々動き、身体も動かない訳では無いので「動ける」のですが

「何かをする気力が出ない」

それでも少々良ければ、筆も持ちますが「鉛入りΣ(゚Д゚)」と思うほどに鈍い筆使い。

絵を描くうえでは、筆が全く言う事を聞きません。

※集中力がこれほど続かないとは…

この一週間は「鬱病」と頭だけ動く「寝たきり老人」の2つの心境を体験する日々でした( ̄д ̄)

※一週間でこれなので…一ヶ月寝たきりなんて…一年病院なら自殺ものです(´ヘ`;)

さてこのだる~~い期間には本を読むこともできず、本業の画業は進めず…

※勿論PCで何かするなんて…

まして自転車に乗ってモチベーションを高めることも叶わない日々。

その半死人のような日々、イメージの構成に力を貸してもらえた夏の物語。

「ツール・ド・フランス100周年大会」

1904年から続く世界一の自転車レース、その最高峰。

このフランスを駆け巡る、壮大な自転車レースを観戦しながら「どこが描いている絵」に使えるか?

ボケ~とした頭でも「美しいもの」には自然に反応しているのは、日々描いている絵描きならではの「観察眼」でしょうか?

ツール・ド・フランス

その過酷さは一日200kmを超える走行距離に始まり…

30度を超える日射の中、風と向かい合いペダルを回れば、ゴール前のスプリントは「自転車で」時速80キロも出ます。

その落車紙一重の恐怖と勝利への餓えが自転車を「凶暴」にも見せます。

山岳地帯に入れば、下は灼熱でも標高差のある山頂は寒さもあり、筋肉が固まる身体との闘い。

傾斜は10%を超え、アシストが次々と倒れていく…その重責を背負いエース選手は標高2000mの超級山脈を「自転車と人間の力」で乗り越える。

その3000kmを超える闘いに生き残った戦士達の、最高位である黄色のジャージを纏った「最高の選手」を迎える凱旋門。

その姿に

本当に自転車と人間は、これほどに美しいものなのか…と

逆に私の描いている絵に、この何%の想いが描き込まれているか?

まだまだ…まだ…まだ、まだ、まだ、まだ全然足りません。

一体どれくらいの枚数、何度苦悩して絵を描けば「あの美しさ」が表現できるか?

ボケ~とした頭にも、沸々と描きたいイメージが「細かなピース」となって組み上がって…行きませんね(´ヘ`;)

只、ありがたいことに、私は上記にある「自転車レース」の凄さがどれくらいなのか?

※クーラー効いた車中でアクセル踏んで「化石燃料」におんぶに抱っこの方には…到底理解が及ぶ領域では無い。

自転車での時速80キロが如何に怖いかヽ(ill゚д゚)ノ

傾斜10%なんて…(自動車なら一踏みですが)自転車では「壁」を登っている感覚です。

それらをハンガーノックになりながらも「自分で」自転車に乗って『体感』しています。

だから如何に「ツールの」この行為が人智を超えたものか、鼻水をかみながら、手に汗して震えるのは夏風邪のせいではありません。

このツールの様なエネルギーの塊を形にするのは、今後も何度と自身に苦悩し、闘っていく課題なのでしょう。

40歳、50歳、60歳と画業に励み、そのイメージが当然のように表現できるの時。

多分私はツール・ド・フランス、あの「ラルプ・デュエズ」を自分の足と自転車で登っていることでしょう。

※そんな予感がします。

暫し更新が滞って失礼しました。

しかし…この夏風邪ってやつは「地味に」厄介なもので…

頭だけは少々動き、身体も動かない訳では無いので「動ける」のですが

「何かをする気力が出ない」

それでも少々良ければ、筆も持ちますが「鉛入りΣ(゚Д゚)」と思うほどに鈍い筆使い。

絵を描くうえでは、筆が全く言う事を聞きません。

※集中力がこれほど続かないとは…

この一週間は「鬱病」と頭だけ動く「寝たきり老人」の2つの心境を体験する日々でした( ̄д ̄)

※一週間でこれなので…一ヶ月寝たきりなんて…一年病院なら自殺ものです(´ヘ`;)

さてこのだる~~い期間には本を読むこともできず、本業の画業は進めず…

※勿論PCで何かするなんて…

まして自転車に乗ってモチベーションを高めることも叶わない日々。

その半死人のような日々、イメージの構成に力を貸してもらえた夏の物語。

「ツール・ド・フランス100周年大会」

1904年から続く世界一の自転車レース、その最高峰。

このフランスを駆け巡る、壮大な自転車レースを観戦しながら「どこが描いている絵」に使えるか?

ボケ~とした頭でも「美しいもの」には自然に反応しているのは、日々描いている絵描きならではの「観察眼」でしょうか?

ツール・ド・フランス

その過酷さは一日200kmを超える走行距離に始まり…

30度を超える日射の中、風と向かい合いペダルを回れば、ゴール前のスプリントは「自転車で」時速80キロも出ます。

その落車紙一重の恐怖と勝利への餓えが自転車を「凶暴」にも見せます。

山岳地帯に入れば、下は灼熱でも標高差のある山頂は寒さもあり、筋肉が固まる身体との闘い。

傾斜は10%を超え、アシストが次々と倒れていく…その重責を背負いエース選手は標高2000mの超級山脈を「自転車と人間の力」で乗り越える。

その3000kmを超える闘いに生き残った戦士達の、最高位である黄色のジャージを纏った「最高の選手」を迎える凱旋門。

その姿に

本当に自転車と人間は、これほどに美しいものなのか…と

逆に私の描いている絵に、この何%の想いが描き込まれているか?

まだまだ…まだ…まだ、まだ、まだ、まだ全然足りません。

一体どれくらいの枚数、何度苦悩して絵を描けば「あの美しさ」が表現できるか?

ボケ~とした頭にも、沸々と描きたいイメージが「細かなピース」となって組み上がって…行きませんね(´ヘ`;)

只、ありがたいことに、私は上記にある「自転車レース」の凄さがどれくらいなのか?

※クーラー効いた車中でアクセル踏んで「化石燃料」におんぶに抱っこの方には…到底理解が及ぶ領域では無い。

自転車での時速80キロが如何に怖いかヽ(ill゚д゚)ノ

傾斜10%なんて…(自動車なら一踏みですが)自転車では「壁」を登っている感覚です。

それらをハンガーノックになりながらも「自分で」自転車に乗って『体感』しています。

だから如何に「ツールの」この行為が人智を超えたものか、鼻水をかみながら、手に汗して震えるのは夏風邪のせいではありません。

このツールの様なエネルギーの塊を形にするのは、今後も何度と自身に苦悩し、闘っていく課題なのでしょう。

40歳、50歳、60歳と画業に励み、そのイメージが当然のように表現できるの時。

多分私はツール・ド・フランス、あの「ラルプ・デュエズ」を自分の足と自転車で登っていることでしょう。

※そんな予感がします。

古き良き相棒・キーボードがご臨終して、新しい相棒に交換して…

ちょっと考える「私のPC事情」

キーボードも旧式のことながら、使っているPCは同時期に組んだ「自作PC」

日進月歩のPC事情の中、12年前から(基本)変わらぬPC環境なんです。

12年前のPC(道具)を今まで使い続ける。

それが出来るのは「自分でメンテナンスする」

故障のたび「自分で」問題をみつけ「自分で修復する(バージョンアップも)」

その技能と知識が日進月歩のPC事情にあって、何度故障しても使い続けれる一番の理由。

※これが謙虚なのは自転車メンテでしょうか=私の場合。

しかし・・・それも最近ではイラストレーター&フォトショップの両方操作では少々ご機嫌斜め。

宥めすかしながら、ご機嫌見ながらの「現在の作業環境」を鑑みると(´ヘ`;)

今回は機能を一新する良い機会ではないか?…と

只、毎度少ない予算しかない井上藩の財政事情(ノД`)

「何に(何処に)」「どのような機能を」「どう配分するか?」

金銭の上限を考え、コンセプトの「省電力」と「静音性」を念頭に「金額の配分」を考えるのは、貧困国の政策をシミュレーションするようで楽しい。

※信長の野望や三国志の戦力配分みたいです(*´∀`)

また交換作業の前、現状で「使える」パーツ(資材)を見てみると…

①HDD ②OS ③ドライブ ④電源 ⑤各PCIボード ⑥PCケース

…は使えます。(と思っていました(;゚Д゚))

逆に考えればCPU(頭脳)と基本的な土台の「マザーボード」

あとはグラフィックボード(グラボ)と、メモリ交換で十分な状況。

まぁ12年前からの刷新、どんな構成にしても性能が「良くなる」のは目に見えています。

※ただ…12年の歳月は浦島太郎を実感するに十分な時間でした(´Д⊂ヽ

オチから話すと「PCケースとSATA規格のHDD以外」すべて交換する羽目になりましたがね(;´Д`)

余り機能的なことを記載しても面白く無いので、一番驚いたことが2つ。

まず組み始めて知った、接続規格の「IDE(パラレルATA)」が現在のマザーボードには存在しないこと。 よく調べず「昔なら」の考えで、当たり前にあると思ったものが無い。

時の流れに寂しさを思いながら…10年以上の歳月の流れを知りました。

※IDE→SATAに変換するアイテムもありますが、新たなSATAのHDDと安いドライブを購入(TдT)

あと電源ピン他の接続規格が変わっていること。

特に主電源の20ピンが安定的な24ピンになり、省電力のために電源も変えることにしました。

※20ピンでも使える場合もありますが(;´Д`)

さて組んでいて、上記のような浦島太郎の気分が味わえましたが、正直昔のように調整をしながら「どうしてこうなるのか?」

パーツの「相性」などを手探りで調べ、考え、当たりを組むって感覚が無いのが少し寂しい感じがします。

今の自作PCと言うのは、必要な材料を「組み立てる」だけで簡単に動くPCシステム。

そこにはプラモデルの「簡易キット」で組み立てるような感覚がして工作的に面白く無い。

※まぁ、それでも拘りは組み込んだつもりです。

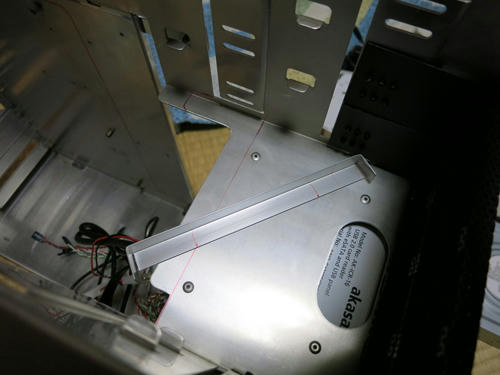

自作らしい点は、このようなアルミの部品を作りまして・・・

PCのエアフロー(風の通り道)を作る

こう言った冷却工夫も加工で向上するのが自作PCの面白いところです

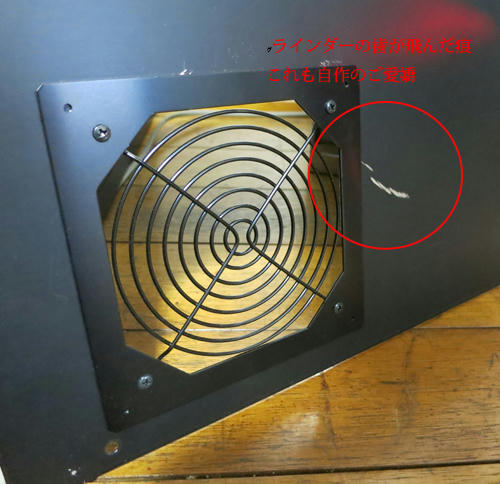

穴はグラインダーで削り・・・

PCケースにもエアフローの部品を組み込む

あと・・・どうしても耐えられない音源の問題。

音響機器はノートPCでは外付けになってしまう「サウンドカード」

どうしてもオンボードでは音が…ヽ(`Д´#)ノ

こう言った「適材適所」の拘り(いじれる)が自作の面白いところ

今回の組立てでも「自分が使っている道具」が「どのようなもの」で構成されているか?

使う道具を「自分で直せる」のは「どのような部品で構成されているか」

その部品を覗き、触ったことで、理解が深まったのは良い学習の機会でした。

※HDDの裏側って年代事に違う造形を見るのも面白いものです。

さて最後に組み立てていて思い出した「自分の手を使い考える」

その鋭利な感覚が大切かを教えてくれた、某有名な車両のモデラーの方のご意見が脳裏を横切ります。

その方曰く「自分の手を使わないモデラー(造形師)は使えない」

幾らCNCや3Dソフトが使えても「自分が造るもの」

その実物を触ったことがない製作者は「形」になった時、必ず不備が発生するのだと。

またモデラー(造形師)の特性が良く見えるのが「昔のプラモデル」を組み立てさせること。

1970年代の方なら分かると思いますが、昔のプラモデルは今ほど制度が良くない。

組み立てても個体差で「ズレ」や「はみ出し」があり、ただ組み上げるだけなら「ガタガタ」

そこに「もっと格好よく」と言う、飽くなき探求心こそ「自分で加工(工夫)する」

※これは海洋堂の発祥の記載でもありましたね。

ズレたパーツはヒーターなどで曲げたり…

透いた部分はパテで盛り、削り、磨く。

無い部品などは「プラ板」から自分で創り出す。

塗装とデカールのテクニックなどは、まさに実践あるのみ(トライ&エラー)

そうした工夫と知恵のある奴だけが、不器用でも「製作者」になれんだ( ´,_ゝ`)と。

まぁ自分の使う道具に「自分なりの」拘りを求める。

それは「吊るしのスーツ」で満足している方と「糸の一本」から指定して自分で縫い上げる方。

どちらが「もの作り」に相応しいあり方なのか?

「絵描き」ってのは、飽くなき「最高」を求める「拘り」にしか生きがいを見いだせない「向上心の求道者」

そんな絵描きが「その手」で組み上げた「新しい相棒」は、ホント自分らしい道具なんだと、自分のPCを見て改めて愛着がわきます。

※コイツもまた幾度となく手を入れることでしょう( ^∀^)

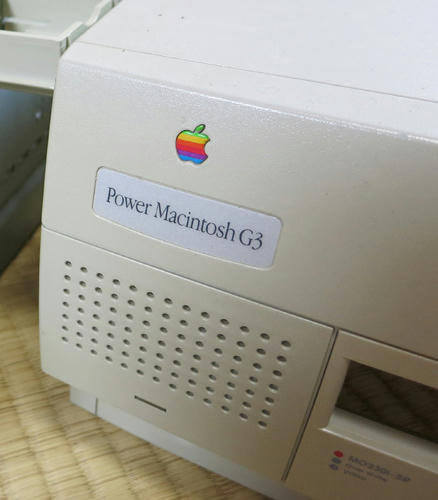

昔のPCはまだ使えるわけで・・・

PCケース以外交換ってことは・・・

PCケースだけあれば昔のPCも使えるわけですよね(;´∀`)

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

PCケースがあればね(;´∀`)

ちょっと考える「私のPC事情」

キーボードも旧式のことながら、使っているPCは同時期に組んだ「自作PC」

日進月歩のPC事情の中、12年前から(基本)変わらぬPC環境なんです。

12年前のPC(道具)を今まで使い続ける。

それが出来るのは「自分でメンテナンスする」

故障のたび「自分で」問題をみつけ「自分で修復する(バージョンアップも)」

その技能と知識が日進月歩のPC事情にあって、何度故障しても使い続けれる一番の理由。

※これが謙虚なのは自転車メンテでしょうか=私の場合。

しかし・・・それも最近ではイラストレーター&フォトショップの両方操作では少々ご機嫌斜め。

宥めすかしながら、ご機嫌見ながらの「現在の作業環境」を鑑みると(´ヘ`;)

今回は機能を一新する良い機会ではないか?…と

只、毎度少ない予算しかない井上藩の財政事情(ノД`)

「何に(何処に)」「どのような機能を」「どう配分するか?」

金銭の上限を考え、コンセプトの「省電力」と「静音性」を念頭に「金額の配分」を考えるのは、貧困国の政策をシミュレーションするようで楽しい。

※信長の野望や三国志の戦力配分みたいです(*´∀`)

また交換作業の前、現状で「使える」パーツ(資材)を見てみると…

①HDD ②OS ③ドライブ ④電源 ⑤各PCIボード ⑥PCケース

…は使えます。(と思っていました(;゚Д゚))

逆に考えればCPU(頭脳)と基本的な土台の「マザーボード」

あとはグラフィックボード(グラボ)と、メモリ交換で十分な状況。

まぁ12年前からの刷新、どんな構成にしても性能が「良くなる」のは目に見えています。

※ただ…12年の歳月は浦島太郎を実感するに十分な時間でした(´Д⊂ヽ

オチから話すと「PCケースとSATA規格のHDD以外」すべて交換する羽目になりましたがね(;´Д`)

余り機能的なことを記載しても面白く無いので、一番驚いたことが2つ。

まず組み始めて知った、接続規格の「IDE(パラレルATA)」が現在のマザーボードには存在しないこと。 よく調べず「昔なら」の考えで、当たり前にあると思ったものが無い。

時の流れに寂しさを思いながら…10年以上の歳月の流れを知りました。

※IDE→SATAに変換するアイテムもありますが、新たなSATAのHDDと安いドライブを購入(TдT)

あと電源ピン他の接続規格が変わっていること。

特に主電源の20ピンが安定的な24ピンになり、省電力のために電源も変えることにしました。

※20ピンでも使える場合もありますが(;´Д`)

さて組んでいて、上記のような浦島太郎の気分が味わえましたが、正直昔のように調整をしながら「どうしてこうなるのか?」

パーツの「相性」などを手探りで調べ、考え、当たりを組むって感覚が無いのが少し寂しい感じがします。

今の自作PCと言うのは、必要な材料を「組み立てる」だけで簡単に動くPCシステム。

そこにはプラモデルの「簡易キット」で組み立てるような感覚がして工作的に面白く無い。

※まぁ、それでも拘りは組み込んだつもりです。

自作らしい点は、このようなアルミの部品を作りまして・・・

PCのエアフロー(風の通り道)を作る

こう言った冷却工夫も加工で向上するのが自作PCの面白いところです

穴はグラインダーで削り・・・

PCケースにもエアフローの部品を組み込む

あと・・・どうしても耐えられない音源の問題。

音響機器はノートPCでは外付けになってしまう「サウンドカード」

どうしてもオンボードでは音が…ヽ(`Д´#)ノ

こう言った「適材適所」の拘り(いじれる)が自作の面白いところ

今回の組立てでも「自分が使っている道具」が「どのようなもの」で構成されているか?

使う道具を「自分で直せる」のは「どのような部品で構成されているか」

その部品を覗き、触ったことで、理解が深まったのは良い学習の機会でした。

※HDDの裏側って年代事に違う造形を見るのも面白いものです。

さて最後に組み立てていて思い出した「自分の手を使い考える」

その鋭利な感覚が大切かを教えてくれた、某有名な車両のモデラーの方のご意見が脳裏を横切ります。

その方曰く「自分の手を使わないモデラー(造形師)は使えない」

幾らCNCや3Dソフトが使えても「自分が造るもの」

その実物を触ったことがない製作者は「形」になった時、必ず不備が発生するのだと。

またモデラー(造形師)の特性が良く見えるのが「昔のプラモデル」を組み立てさせること。

1970年代の方なら分かると思いますが、昔のプラモデルは今ほど制度が良くない。

組み立てても個体差で「ズレ」や「はみ出し」があり、ただ組み上げるだけなら「ガタガタ」

そこに「もっと格好よく」と言う、飽くなき探求心こそ「自分で加工(工夫)する」

※これは海洋堂の発祥の記載でもありましたね。

ズレたパーツはヒーターなどで曲げたり…

透いた部分はパテで盛り、削り、磨く。

無い部品などは「プラ板」から自分で創り出す。

塗装とデカールのテクニックなどは、まさに実践あるのみ(トライ&エラー)

そうした工夫と知恵のある奴だけが、不器用でも「製作者」になれんだ( ´,_ゝ`)と。

まぁ自分の使う道具に「自分なりの」拘りを求める。

それは「吊るしのスーツ」で満足している方と「糸の一本」から指定して自分で縫い上げる方。

どちらが「もの作り」に相応しいあり方なのか?

「絵描き」ってのは、飽くなき「最高」を求める「拘り」にしか生きがいを見いだせない「向上心の求道者」

そんな絵描きが「その手」で組み上げた「新しい相棒」は、ホント自分らしい道具なんだと、自分のPCを見て改めて愛着がわきます。

※コイツもまた幾度となく手を入れることでしょう( ^∀^)

昔のPCはまだ使えるわけで・・・

PCケース以外交換ってことは・・・

PCケースだけあれば昔のPCも使えるわけですよね(;´∀`)

・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

PCケースがあればね(;´∀`)

PC環境の再設定の為、半月ほど更新が滞ってしまいました。

新たなPCを組み立てる為・・・

予算内でのパーツ構成を決め、新規に組み込み、ただいま調整が80%ほど。

細かな調整が付き次第・・・

また7月からBlogの記載をしていきます。

しかし・・・新しいPCを組んでみて、現行のシステム構成に「浦島太郎」の気分です。

※この辺りの記載もまた機会をみて

あと巷で不評のOS「WIN8」

今回仕方なくOSも更新しましたが・・・

(正直8.1まで待ちたかったのですが)

思ったほど悪くないってのが、まぁ今回の一番収穫です。

新たなPCを組み立てる為・・・

予算内でのパーツ構成を決め、新規に組み込み、ただいま調整が80%ほど。

細かな調整が付き次第・・・

また7月からBlogの記載をしていきます。

しかし・・・新しいPCを組んでみて、現行のシステム構成に「浦島太郎」の気分です。

※この辺りの記載もまた機会をみて

あと巷で不評のOS「WIN8」

今回仕方なくOSも更新しましたが・・・

(正直8.1まで待ちたかったのですが)

思ったほど悪くないってのが、まぁ今回の一番収穫です。

大学時代から12~13年使ってきたキーボードがご臨終(´Д⊂ヽ

新たな相棒を選定していたため、更新が遅くなりました。

※まだタイピングに少々・・・違和感がありますね(;´Д`)

さて前回、無塗装で形状「だけ」完成した絵画棚。

まず「室内に合う古びた塗装色」ってのを再現する為に「2色」のラッカーを用意。

※手塗りは得意ですが、スプレー缶の方が隙間に着色出来ます。

これを交互に吹き付け、また半乾きで刷毛で擦るなどの「表情」を付けていく。

まず一回目の塗装はこの様な感じ。

其処から一度紙ヤスリで塗装を軽く落とす。

はて? 何故「着色した色を落とすか?」

それは色を成らす意味と、削った細かい傷に色が入りやすくするため。

※初めは60番~80番のヤスリがオススメ(古びた表情がつきます)

其処から2回目からは3色(+1色)で塗装。

更に再度塗装を中目の紙ヤスリで剥離。

※此処は150番から240番くらいで成らす。

3度目で4色(更に+1色)で表情を見ながら塗装をして、色彩調整&細目ヤスリで均し。

※大切なのは塗りむらが無いか?上下左右確認すること。

・・・はい!!これで塗装完成(´∀`*)

・・・・・・なんてのは普通の塗装屋さんのお仕事。

さて・・・此処からは「絵描き」の「眼力」と「実技」で『古色』のクオリティーを上げていきます。

まず素材の持つ色彩を観察して、一番「それらしい」色を『視覚』で認識し、可能な限り同じ色を作る。

つまり「色彩再現(素材の色を作る)」をする。

その素材の色感、素材の表情を確認しながら混色して「色」を作っていく。

※ここからは感性の為、少々言葉に表すのは難しい(;´Д`)

色数はおおよそ10色程度ですが、全く同じ色(同色)を微妙に塗り分けする『感覚』は絵描きの本領。

その「素材色」と「素材」をよく観察して、幾つもの表情を塗りわけ(木目の表情を見ながら)色を拭き取り削り、また着色しては拭き取る。

そうして出来た「古色の色合いの棚」

さて!! いよいよ完成・・・ってそれは「日曜画家」程度の色彩感覚。

ここから更に2種類のニスを使って「適度」な照りと「艶消し」で微妙な風合いを作っていく。

此処までの行程を繰り返すことで、まるで何年も使っていたか(?)の様な風合いを出すことが出来ます。

さて・・・上記までの記載を見て「自分でやってみよう!!」って勇気のある方。

正直言って、全くお薦め出来ません(;´∀`)(その行程時間は・・・)

今回の過程で必要な「色彩再現力」

これは、日頃色を使わない方には「再現不可能」

※逆に「再現可能」な方は、この労力が「どの程度」の物か十分理解して頂けると思います。

塗装テク&知識&経験と色彩感覚と研鑽、木工技術の理解。そして余裕の時間。

これらを差し引いてまで「必要」な道具だからこそ、今回自分で作った訳です。

では「人に作ってもらった」ほうが良いのか?

う~ん(゚д゚;)・・・どうでしょうか?

結局「金銭」の問題もありますが、私は「自分で創る(工作)」って事が楽しい。

「自分の頭を駆使して(学習して)」

「自分の手を使って(実技の引き出し)」

自分で創作する「拘り(こだわり)の一品」

一つ一つに試行錯誤して(工程上)上手く行かないことも含めて楽しむ。

そう言った過程が「人に作ってもらった」ことでは実感できない『愛着』が沸き、その道具をより大切に出来るのだと思います。

さて岩絵具棚に整理して2週間ほどになりますが・・・

この棚は一目で「何色が必要か」と色の識別がすごく良く出来ます。

結果的に制作も大変スムーズに(*´∀`*)

※正直何故もっと早くこのシステムにしなかったか悔やみますヽ(`Д´)ノ

あと一つ、思わぬ効果が「どの色がどれ位消耗しているか?」

その判断が一目瞭然。

・・・・う~~ん(;´∀`)

次は『在庫の確認&発注』もしなくてはいけません・・・・ね(;´Д`)

ホント画家は「絵描く」以外の仕事は「全て」自分でやるので・・・

「絵を描く」以外ことはホントに多いんです。

※まぁ自分で好きでやっている職業なんで「苦労」なんて「苦労」では無い。

新たな相棒を選定していたため、更新が遅くなりました。

※まだタイピングに少々・・・違和感がありますね(;´Д`)

さて前回、無塗装で形状「だけ」完成した絵画棚。

まず「室内に合う古びた塗装色」ってのを再現する為に「2色」のラッカーを用意。

※手塗りは得意ですが、スプレー缶の方が隙間に着色出来ます。

これを交互に吹き付け、また半乾きで刷毛で擦るなどの「表情」を付けていく。

まず一回目の塗装はこの様な感じ。

其処から一度紙ヤスリで塗装を軽く落とす。

はて? 何故「着色した色を落とすか?」

それは色を成らす意味と、削った細かい傷に色が入りやすくするため。

※初めは60番~80番のヤスリがオススメ(古びた表情がつきます)

其処から2回目からは3色(+1色)で塗装。

更に再度塗装を中目の紙ヤスリで剥離。

※此処は150番から240番くらいで成らす。

3度目で4色(更に+1色)で表情を見ながら塗装をして、色彩調整&細目ヤスリで均し。

※大切なのは塗りむらが無いか?上下左右確認すること。

・・・はい!!これで塗装完成(´∀`*)

・・・・・・なんてのは普通の塗装屋さんのお仕事。

さて・・・此処からは「絵描き」の「眼力」と「実技」で『古色』のクオリティーを上げていきます。

まず素材の持つ色彩を観察して、一番「それらしい」色を『視覚』で認識し、可能な限り同じ色を作る。

つまり「色彩再現(素材の色を作る)」をする。

その素材の色感、素材の表情を確認しながら混色して「色」を作っていく。

※ここからは感性の為、少々言葉に表すのは難しい(;´Д`)

色数はおおよそ10色程度ですが、全く同じ色(同色)を微妙に塗り分けする『感覚』は絵描きの本領。

その「素材色」と「素材」をよく観察して、幾つもの表情を塗りわけ(木目の表情を見ながら)色を拭き取り削り、また着色しては拭き取る。

そうして出来た「古色の色合いの棚」

さて!! いよいよ完成・・・ってそれは「日曜画家」程度の色彩感覚。

ここから更に2種類のニスを使って「適度」な照りと「艶消し」で微妙な風合いを作っていく。

此処までの行程を繰り返すことで、まるで何年も使っていたか(?)の様な風合いを出すことが出来ます。

さて・・・上記までの記載を見て「自分でやってみよう!!」って勇気のある方。

正直言って、全くお薦め出来ません(;´∀`)(その行程時間は・・・)

今回の過程で必要な「色彩再現力」

これは、日頃色を使わない方には「再現不可能」

※逆に「再現可能」な方は、この労力が「どの程度」の物か十分理解して頂けると思います。

塗装テク&知識&経験と色彩感覚と研鑽、木工技術の理解。そして余裕の時間。

これらを差し引いてまで「必要」な道具だからこそ、今回自分で作った訳です。

では「人に作ってもらった」ほうが良いのか?

う~ん(゚д゚;)・・・どうでしょうか?

結局「金銭」の問題もありますが、私は「自分で創る(工作)」って事が楽しい。

「自分の頭を駆使して(学習して)」

「自分の手を使って(実技の引き出し)」

自分で創作する「拘り(こだわり)の一品」

一つ一つに試行錯誤して(工程上)上手く行かないことも含めて楽しむ。

そう言った過程が「人に作ってもらった」ことでは実感できない『愛着』が沸き、その道具をより大切に出来るのだと思います。

さて岩絵具棚に整理して2週間ほどになりますが・・・

この棚は一目で「何色が必要か」と色の識別がすごく良く出来ます。

結果的に制作も大変スムーズに(*´∀`*)

※正直何故もっと早くこのシステムにしなかったか悔やみますヽ(`Д´)ノ

あと一つ、思わぬ効果が「どの色がどれ位消耗しているか?」

その判断が一目瞭然。

・・・・う~~ん(;´∀`)

次は『在庫の確認&発注』もしなくてはいけません・・・・ね(;´Д`)

ホント画家は「絵描く」以外の仕事は「全て」自分でやるので・・・

「絵を描く」以外ことはホントに多いんです。

※まぁ自分で好きでやっている職業なんで「苦労」なんて「苦労」では無い。