『自転車』を主題に日本画制作をする作家Blog

個展から法事、その後も各方面にバタバタしていました。

その今も続いている、雑務の面倒なことは「整理整頓」

今回は「描くだけ」が作家の全てではない・・・と言う側面。

※ホントは描くだけ出来るの最高なんですが(∀`*ゞ)

私の経験から「作画の良い環境」とは、清潔に「整理整頓」されていること。

「何処(どこ)に何があるか」

画材は勿論、ハサミ一つでも、あれこれと探す行為は無性にイライラします。

※この時間の無為なことは・・・絵画制作が滞るのでヽ(`Д´)ノ

作家の「整理整頓」とは絵画は勿論のこと、作品リスト(材質・年代・大きさなど)の更新に始まり・・・・

画材各種の在庫確認と補充、そして整理。

額装等の確認(補修&取り外しなど)と保管場所の整頓。

それに付随して、過去の作品を整理&梱包、そして清掃。

また制作過程の作品資料・・・その整理は・・・もう膨大の一言。(落書きもその一部)

※1~2年使わない(使われない)資料は価値無しと判断=基本的に破棄。

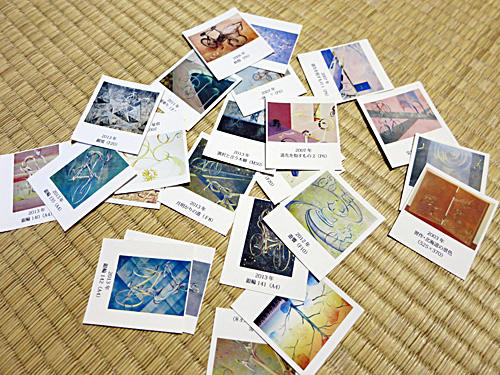

梱包した作品の一つ一つが分かる様、この様なラベルも作ります。

・・・一々「あの作品・・・何処にあったか?」なんてのはヽ(`Д´)ノ

これを一人で全て行っているのです。

それを1~2週間で終わらせるなんてのは・・・土台無理な話。

※整理整頓だけしている訳ではないのです=その間も制作していますので(;´∀`)

個展終了後の今回も「何時も様に」『簡易的』に終わらせる予定でした。

・・・しかし

一つ片付けると・・・気になる点が幾つも見えてきます。

※大分おざなりにしていた部分もありますので(∀`*)ゞ

ならば・・・やるなら、、、「徹底的」にやるかヽ( `Д´)ノ

って1から全ての作品を引っ張り出して、全ての資料を1ページから整理する。

その様相はまるで「引っ越し」の前夜。

※4回も紙で手を切りましたよ(´Д⊂ヽ

その中で今回一番「エイヤぁ!!」って思い切ったのが「日本画材(顔料)整理」

「日本画って水墨画じゃないの」ってウン100回聞かれたことは、今回脇に退けます。

こちらを参照にhttp://nihonga-style.com/iwaenogu-ni-tsuite.html

「顔料(岩絵具)」を全て瓶詰めする。

まず日本画家の先生は大抵顔料(岩絵具)を「瓶詰め」しています。

では何故そうしていないかったのか?

そう問われれば「瓶一つを買う金があれば顔料(絵具)を買う」ってのが今までの私。

只・・・好い加減「袋詰めの顔料」の色が見難いのが大変面倒と覚悟しました。

(色数も多くなってきていましたので) そこで大変手痛い出費は覚悟で「瓶詰め=絵具瓶購入」を決めました。

※油彩やアクリルの作家はチューブの色を効率良く判断できるのか??床ばらまき???

まず瓶の選定がありますが・・・日本画家の皆様が使われてるが「広口瓶」 ただこの「広口瓶(瓶だけ)」

小さい物でも800円から~大なら1,000円以上。

1~2個なら良いですが10個=10,000円~。100色なら・・・200色、300色(((( ;゚д゚))))

それは・・・ちょっと予算が許しませんので(゚д゚;)

今回は

①一個200円以内で

②ガラス素材(硬度の高い素材)

③透明度のよいもの

④開閉が容易いもの

これを念頭に良い物がないか?

夜な夜な調べ物をして(これも時間が取られる)該当する物を調査すると「研究保管材」に辿り着き・・・

最終的に50g~70g程度入る「鉱石保管瓶」を150個ほど注文しました。

まぁ150(個=色)もあれば十分・・・って(色数調べず)注文をして届いた研究瓶。

袋から瓶に移し替えて・・・・・・・・・・・・・・・全く足りませんでした(゜д゜)

一体私は何色の日本画岩彩を保有しているのか??

さらに150色追加注文して・・・残り瓶は50色少々。

※配達のお兄さんの怪訝そうな目=ここはラボ(研究所)ではないです(;´Д`)

一つ一つ丁寧に瓶詰めしていくと・・・250色も瓶詰めするだけでも3日かかりました。

これで色彩を見やすく、制作も進む・・・はずなのですが、床一面の「絵具瓶」

今度はこの250色を収める「台座(たな)」の制作の話を少々。

※そのこだわりと苦労は画業その物なので(*´σー`)エヘヘ

その今も続いている、雑務の面倒なことは「整理整頓」

今回は「描くだけ」が作家の全てではない・・・と言う側面。

※ホントは描くだけ出来るの最高なんですが(∀`*ゞ)

私の経験から「作画の良い環境」とは、清潔に「整理整頓」されていること。

「何処(どこ)に何があるか」

画材は勿論、ハサミ一つでも、あれこれと探す行為は無性にイライラします。

※この時間の無為なことは・・・絵画制作が滞るのでヽ(`Д´)ノ

作家の「整理整頓」とは絵画は勿論のこと、作品リスト(材質・年代・大きさなど)の更新に始まり・・・・

画材各種の在庫確認と補充、そして整理。

額装等の確認(補修&取り外しなど)と保管場所の整頓。

それに付随して、過去の作品を整理&梱包、そして清掃。

また制作過程の作品資料・・・その整理は・・・もう膨大の一言。(落書きもその一部)

※1~2年使わない(使われない)資料は価値無しと判断=基本的に破棄。

梱包した作品の一つ一つが分かる様、この様なラベルも作ります。

・・・一々「あの作品・・・何処にあったか?」なんてのはヽ(`Д´)ノ

これを一人で全て行っているのです。

それを1~2週間で終わらせるなんてのは・・・土台無理な話。

※整理整頓だけしている訳ではないのです=その間も制作していますので(;´∀`)

個展終了後の今回も「何時も様に」『簡易的』に終わらせる予定でした。

・・・しかし

一つ片付けると・・・気になる点が幾つも見えてきます。

※大分おざなりにしていた部分もありますので(∀`*)ゞ

ならば・・・やるなら、、、「徹底的」にやるかヽ( `Д´)ノ

って1から全ての作品を引っ張り出して、全ての資料を1ページから整理する。

その様相はまるで「引っ越し」の前夜。

※4回も紙で手を切りましたよ(´Д⊂ヽ

その中で今回一番「エイヤぁ!!」って思い切ったのが「日本画材(顔料)整理」

「日本画って水墨画じゃないの」ってウン100回聞かれたことは、今回脇に退けます。

こちらを参照にhttp://nihonga-style.com/iwaenogu-ni-tsuite.html

「顔料(岩絵具)」を全て瓶詰めする。

まず日本画家の先生は大抵顔料(岩絵具)を「瓶詰め」しています。

では何故そうしていないかったのか?

そう問われれば「瓶一つを買う金があれば顔料(絵具)を買う」ってのが今までの私。

只・・・好い加減「袋詰めの顔料」の色が見難いのが大変面倒と覚悟しました。

(色数も多くなってきていましたので) そこで大変手痛い出費は覚悟で「瓶詰め=絵具瓶購入」を決めました。

※油彩やアクリルの作家はチューブの色を効率良く判断できるのか??床ばらまき???

まず瓶の選定がありますが・・・日本画家の皆様が使われてるが「広口瓶」 ただこの「広口瓶(瓶だけ)」

小さい物でも800円から~大なら1,000円以上。

1~2個なら良いですが10個=10,000円~。100色なら・・・200色、300色(((( ;゚д゚))))

それは・・・ちょっと予算が許しませんので(゚д゚;)

今回は

①一個200円以内で

②ガラス素材(硬度の高い素材)

③透明度のよいもの

④開閉が容易いもの

これを念頭に良い物がないか?

夜な夜な調べ物をして(これも時間が取られる)該当する物を調査すると「研究保管材」に辿り着き・・・

最終的に50g~70g程度入る「鉱石保管瓶」を150個ほど注文しました。

まぁ150(個=色)もあれば十分・・・って(色数調べず)注文をして届いた研究瓶。

袋から瓶に移し替えて・・・・・・・・・・・・・・・全く足りませんでした(゜д゜)

一体私は何色の日本画岩彩を保有しているのか??

さらに150色追加注文して・・・残り瓶は50色少々。

※配達のお兄さんの怪訝そうな目=ここはラボ(研究所)ではないです(;´Д`)

一つ一つ丁寧に瓶詰めしていくと・・・250色も瓶詰めするだけでも3日かかりました。

これで色彩を見やすく、制作も進む・・・はずなのですが、床一面の「絵具瓶」

今度はこの250色を収める「台座(たな)」の制作の話を少々。

※そのこだわりと苦労は画業その物なので(*´σー`)エヘヘ

(三章からの続き)

80枚からは以外にもあれこれ悩んで、一時鉛筆が止まっていましたが・・・

90枚目に描き進めるとページも少なくなり・・・

残りの薄い紙を見て「もう少しで終わりか」と一抹の寂しさも。

この頃には余り日本画素材を扱っていないので「色を好きな様に使いたい!!」と。

その欲求を解除したら・・・どの様な絵を描けるか?

私本人が一番面白く思っています。

(また色々悩むんだろう・・・と今既に悩んでます)

さて100台目を描いた日。

私の研鑽もひとまず終わりました。

・・・って訳ありません(>_<)

本画の制作もありますが、この作画行程(流れ)は切らないようにしようと。

次は200台、その後は500、そして1000台描く!!

100枚目を描いた時は風が強い日だったのを覚えています。

ちなみに「本画に使える下絵」って始めた作画でしたが・・・

その1枚目から80枚目くらいは本画に使えませんΣ(゚д゚;)ドヒャー

でも良いのです。

最後の4~5枚を描くために至る「必要な時間」だったと、描いていて実感します。

だが私の美学として「努力した」など愚の誇張。

だからこの記載は恥ずかしさばかりです(ノ´∀`*)

描きたいから描く。

創りたいから作る。

私が今年一年、もっとも自分に多く言い聞かせた言葉。

「イヤならやめろ!イヤなら描くな!!」

そう・・・イヤなら辞めれば良いんです。

描かなくても誰も止めません(´Д⊂ヽ

(世界中から止めてもらえる作家になりたいですね)

そうして「俺は世界の井上だぞ!!イヤな訳ないヽ(`Д´#)ノ」って気合い入れて一年描きました。

世界繋がりで、最後に「世界の王貞治」が

「素振りを1000回しても、全て真剣に振らなければ最後の10回本気で振った方が良い」

100台の自転車を描いていて、常にその言葉が脳裏を横切りました。

※まぁ1000回振れる人が語れる領域なんでしょうね(*´σー`)

さて今年も残りわずかになりました。

思い返せば、達成できなかった事は多く、牛歩の様に薄い薄い石(意志)を積み重ねた一年。

「大器晩成」

自身にはそう言い聞かせていますが、自分が大器であることは一切疑ったことは無い一年。

あとは本当に日々描き続け、100と言わず、1,000、10,000の表現を模索して行く所存。

多くの方に今年一年お世話になりましたが、関係各所の皆様方には健やかな毎日を。

健康で楽しい日々に、私の絵画が清涼の風となりますように精進して参ります。

本年は本当に多くの方々に助けられた一年。

(この場も含め最大の感謝をm(_ _)m)

来年も井上越道と言う作家にどうぞご期待頂ければ幸いです。

年末のお参り&お札納めは済ませました。

(前回二章からの続き)

そう言えば途中、なぜ100台描くのか?

そう何度か自分に問う事がありました。

それを考えると・・・思い出すのは専門学校の頃と大学の頃の話。

専門学校で日本画を学んでいた青二才の頃。

とある制作で悩んでいた時、ある先生に「アイデアに悩み進め方に迷った時」にどの様にしたら良いか?

その時に「何を支え(指針)にするか?」

そう相談した時

その先生は裸婦(を含む人物制作)を基本にしていましたが

俺は「1000体の裸婦を描いた」と。

その事がどの様な苦境にあっても「昔あれだけ描いただから・・・」と言う実績(形)。

その筆を動かした実績に対して、今の苦境も対した事はないんだ・・・と思える。

「倒れそうな時でも、そのバックボーン(積層の実績)が今の私を支えているんだ!」と。

正直絵は興味ありませんが、彼の絵を前にして妙に納得してしまいした。

それだけ描いて、描きまくって、それでも迷うのだな。

それなら今は色々と悩んでも仕方ない・・・

・・・と思いませんでした!その当時は!!

その時は2浪して散々デッサン描いたし「俺は天才だから努力必要無し」とか自惚れていました。

そして今、30半で枚数を描けば描くほど・・・このときの事を思い出し、自身の未熟を痛感してます。

(逆に今後の成長も青天井と思っていますがね)

そして40枚目・・・50枚目(半分)・・・60枚目・・・と

何度描いても納得出来ない・・・辿り付けない苦悩・・・

何度描いても納得出来ない・・・辿り付けない苦悩・・・

そう言った時に思い出すのが大学時代、教職でのデザインの選択授業。

課題の「置き時計」のデザインの講義。

授業は面白く、プロダクトの先生の説明も明快そのもの。

そして課題提出で「なかなか良い出来?」と自信で提出したプロトの「置き時計」

此処とこの作りが甘いね。

幾つか指摘を受けて「ポイッ」←破棄。

・・・オイ!破棄するなよ!( ゚Д゚)!

返却してくれれば、指摘点だけ直して再提出する予定が・・・

仕方なく指摘を受けた点を一から作り直して「再提出」

また更に幾つか指摘され「ポイッ」←破棄。

・・・オイオイ!(# ゚Д゚)!

悔しいので・・・繰り返し作り直して「再々提出」

前より良くなったね、でもここの作りが甘いねぇ~「ポイッ」←破棄。

・・・・・・オイオイ!!コラーー!!!

確か直して4回目の再提出。

成る程・・・うん、良いね。

・・・でも此処は自分でどう思う?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・破棄。

ふざけるな(# ゚Д゚)ムッ!

流石に切れて「どう言うつもりだ」と問いただしたら・・・

デザインの先生は悪びれもなく「もう一回直して受け取る」と。

仕方なく「単位」欲しくて最後の直しをして提出。

そこで言われたのが「ね、良くなったでしょう、一番初めと比べてどう?」

・・・そう言えば一から繰り返し作り直すことで、作る速度&効率が良くなっていました。

勿論間違った所の創り&精度が良くなり、出来上がったプロトは本人も納得の出来です。

ちょっと狐に騙された感じでした。

その後、別件でその先生の研究室を訪ねた時

「あの課題では随分直されたけど手直ししなければどうしてました?」と質問。

そう聞いたら「前と変わらなければ受け取ってたよ」と。

「ただ修正して来たし、良くなると解ったら良くなるまで指導するのが仕事だから」

そして最後に言われたのが

「君は根性はあるね、(デザインの)センスは別として」

その時は思わず笑って(苦笑い)しまいましたが・・・

成る程・・・これが造り出す(精度)ことか・・・と納得。

繰り返し繰り返し、何度も描き、それでもこの先、何度も何度も悩み、のたうち回る事の連続でしょう。

ただ過去を見ても藻掻いただけ、絶対今以上の絵描きになっている。

そう実感出来ることが、この「100の自転車」に意味を見いだすことが出来るのです。

高い空を見上げると向上心が刺激されます。

「いつかは世界一の画家」と

※さて明日は私の誕生日なんで、バタバタしていて更新できるか微妙ですが・・・

最後に100台のまとめなどで年末の挨拶に返させて頂きます。

(一章からの続き)

更に描き進めていた、ある昼過ぎ。

更に描き進めていた、ある昼過ぎ。

ラジオ放送でゲストに漫画家の浦沢直樹さん!!

その中での一幕、浦沢さんはアイデア画を描く際「間違った線も消さない」と。

「間違った線を消さない」

その理由は色々語っていましたが・・・納得(内容記載しません)

実はこれ「他の作家」でも言ってる人がいますが・・・

あの「浦沢直樹」が実践している。

「浦沢直樹が実践している」と言う真実。

これが一番大きい。

同じ事を言っても「二番煎じの画家」や「描いていない美術教員」が言うのか?

それとも「天才・浦沢直樹」が語るか。

全く内容が同じでも・・・説得力が違う。

日々凄い作品を作り続け、それを多くの人に見てもらっている。

相手を納得させるなら、この実績=憧れを体現していて欲しい。

端から見て「この様な作家になりたい=体現している」

(このような作り手の何と少ない事か・・・)

実はこう思うこと(ジレンマ)は多いのですが・・・

改めて「絶対一の創り手」&「造り続ける最前線に身を置く」その事の大切さ。

そして「造り続け評される」環境に居ること。

※創作者として「当たり前」の立場を目指さなければと自戒の意味も含めて記載。

さて・・・ここでまた一つ縛り

間違ったと思った線を消さない。

こうすると初めは「間違いたくない」と言う心理に苛まれました。

(その頃の描いた物は・・・)

しかし描き進めると、よく考えて線を引くようになります。(技量)

更に「不要な線」が少なくなり、より洗練された(ような)構成、作画が出来ます。

(ここはまだ研鑽の必要あり)

こうして消しゴムは全く手を着けない状態に。

それに平行して、あれこれ気になる事が沢山出てきました。

特に「自転車に乗っている人」

乗っている感じ(量感)などは、自身の身体を通して理解できますが、自分の乗車態勢は描けない。

(大きな鏡でもあれば良いんですけど)

種明かしをするなら「自分=影」が、かなりの情報量になります。

ロードレーサーの態勢などはツール等の映像で確認できますが、一般の方の形態は・・・

それから土日のサイクルが増えました。

土日はサイクリストが多い。

そのサイクリストを悉に観察する。

以外に○○は違う、○○はこの大きさか、○○は形状が見えない等々。

五感が使う、観察眼が鍛えられる(引き出しが増える)感覚。

更に春になってサイクルに出る時間が増えました。

(これ・・・他の仕事してたらどうなるんだろう)

毎日描いていると・・・すぐ一杯になります

※さて描いている途中、幾つか疑問に思ったことを三章以降に記載します。

年末の忙しさを「師走」とは良く言ったもので(;´Д`)

私の年末、、、その走者は、、、宛らボルトではないかと?

さて今年一年を振り返って、一番印象に深かったのは「100台の自転車を描いたこと」

(行為そのものは3月旬の頃・・・だったはず)

一体なんで始めたのか(思いつき?)

始める切欠・・・それはホントに思い付きだったんです。

それが何時の間にか、、、こんなに嵌るとは・・・

100の自転車を描く。

それは・・・こんな感じで始まりました。

ある昼時、何時もの作画制作。

制作の合間に「作画以外」の仕事をすると制作は滞る。

アイデア(思考)は描き続ける環境に無いと鈍ります。

(鮮度の問題??)

作画制作で一番大変なのは「どの様な絵を描くか?」

特に主役である「自転車の構図(形)」を決めるのが・・・ホント難しい。

で!!

暇な時間の合間に、細かく指定が入った下絵。

「直ぐに本画に描き仰せる」下絵を描く(ストックする)事に。

※余り下絵を溜めても、昔のアイデアは使えない事が多いのでストックはしないのですが。

さて初めて見ると2~3時間もあれば「それらしい」ものが出来上がります。

この時は「なかなか良いんじゃない?」とか思いました。

しかし10枚も描くと、何処かマンネリ?

(この形態?この構成??)

このまま描いても飽き(同じ)ましたので「限定(縛り)」を入れる事に。

使う道具は鉛筆だけ(後に情報量の関係で色鉛筆を使う)

紙は気楽なA4、出来るだけ紙面に情報を入れる事。

(これも後で違った大きさ&質感の紙で色々描くことになります)

そして一番大切な事は「前の絵と違う事をする」

つまり描き方を変える、構図を変える、表現を変える。

こうすれば100通りの自転車表現が出来る訳です。

しかし・・・初めて見ると難儀な事が。

20台くらいまでなら色々と引き出しがありますが、それ以降は戻ったような表現に。

(何台か前の絵を見て反省)

私は「何処かで見た表現」とか「毎度同じ表現の絵」しか出来ない連中とは一線を画す。

様々な表現を理解し、その構成は絶対的で無二、視点豊かな作家と自負していましたが・・・

この程度なのか・・・と。

ちょっと落ち込み、あれこれと考えてしました。

※これも今なら良い勉強でした(4月頃と記憶しています)

ここで更に一つ縛りを入れました。

無理に数台(枚数)を描かない。

その日に描いて良いのは1台、どんなに調子が良くても2台まで。

そして描きたくない時は描かない。

そうした事で、朝リセットされた頭でアトリエに入る。

そこで見た先日描いた絵を見て、昨日気付かない所を見つける。

・・・そう、頭を使う時間(24時間)を本当の意味で「有意義に」使っていない事。

そうして30台位から細かく「あれこれ」変化させる事が出来ました。

(続きは長くなりますので・・・次の二章以降、順次ご期待頂ければと)

(続きは長くなりますので・・・次の二章以降、順次ご期待頂ければと)